Mork & Mindy non era solo una sitcom, era un portale aperto verso un altro pianeta, un pianeta dove tutto era al contrario, dove la logica si piegava all’assurdo e dove un saluto come “Nano nano” bastava per sentirsi subito parte di una strana famiglia. Bastava accendere la TV, sprofondare nel divano, magari con una merendina in mano e le gambe ancora corte a penzoloni, per ritrovarsi catapultati a Boulder, in Colorado, a osservare il nostro mondo dagli occhi di un alieno arrivato da Ork con un’astronave a forma d’uovo e un’innocenza disarmante.

Era il 1978 e l’America danzava sulle note del rock, sognava le galassie grazie a Guerre Stellari, rideva con il Saturday Night Live e si lasciava ipnotizzare dal carisma travolgente dei Blues Brothers. In quell’universo pop già esplosivo, la comparsa di Mork fu come l’ultima scintilla prima del botto, un evento nato quasi per gioco da una chiacchierata domestica, quella tra il piccolo figlio di Garry Marshall e suo padre, il creatore di Happy Days, che si sentì chiedere perché mai non ci fossero alieni nel suo show. Da lì, come spesso accade con le idee geniali, si accese la miccia.

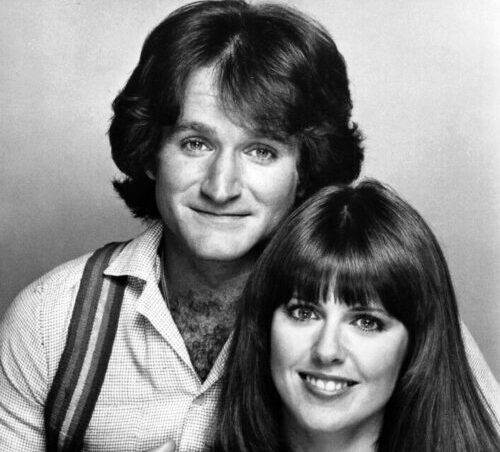

Mork fa la sua prima apparizione in un episodio speciale della serie ambientata negli anni ’50 e quel primo assaggio è sufficiente per scatenare l’entusiasmo del pubblico, che si innamora all’istante del personaggio bizzarro, delle sue smorfie, delle battute surreali, del modo in cui si muove e interagisce con il mondo degli umani, con l’incanto e la confusione di chi vede tutto per la prima volta. A quel punto diventa chiaro a tutti che Mork non può restare confinato a un cameo: merita una serie tutta sua. Ma per dargli vita serve un attore fuori dagli schemi, qualcuno capace non solo di interpretare un alieno, ma di esserlo. E arriva Robin Williams, che al provino capovolge la sedia, infila un dito nel bicchiere invece di berne il contenuto, improvvisa in modo talmente caotico e geniale che i produttori, sbalorditi, lo scritturano all’istante.

Da quel momento, Robin Williams diventa Mork, ma in fondo lo era sempre stato. La sua comicità, fatta di salti logici, voci improbabili, imitazioni folgoranti, non aveva bisogno di copione. Anzi, i copioni iniziano ad adattarsi a lui, e non il contrario. Le sceneggiature vengono arricchite di annotazioni come “qui Robin fa il suo” perché era impossibile prevedere dove avrebbe portato la scena. I tecnici lo riprendono con quattro telecamere contemporaneamente, per non perdere neanche un guizzo del suo estro. È un’esplosione continua, una pallina da flipper che rimbalza ovunque, eppure ogni gesto, ogni battuta, anche la più assurda, nasconde sempre una verità. Per Pam Dawber, la dolce Mindy, reggere il confronto non è semplice. Più di una volta, nel mezzo delle riprese, deve girarsi dall’altra parte per non scoppiare a ridere.

La chimica tra loro due diventa il cuore dello show, ma la serie è molto più di una semplice commedia. È uno specchio capovolto che ci mostra le nostre stranezze quotidiane, le nostre fissazioni per l’apparenza, la nostra fatica a essere sinceri, a esprimere le emozioni, a essere noi stessi in un mondo che ci vuole tutti uguali. Mork ci osserva, ci interroga senza farlo, e ogni sua reazione è insieme buffa e tragica, comica e profonda. È il bambino che chiede perché il re è nudo, è la voce che ci ricorda che forse non c’è niente di più umano che sentirsi fuori posto. Il successo iniziale è travolgente, gli ascolti volano, la serie diventa un cult.

Ma poi, come accade spesso quando si cerca di cavalcare l’onda anziché seguirne il ritmo naturale, qualcosa si spezza. Gli autori decidono di spingere sull’aspetto romantico della storia, introdurre nuovi personaggi, cercare di ampliare la trama. Compare Mearth, figlio alieno di Mork e Mindy, che nasce anziano e invecchia al contrario, un’idea bizzarra che però non basta a salvare la serie. Gli ascolti calano e nel 1982, dopo quattro stagioni, cala il sipario.

Ma l’effetto che Mork & Mindy ha avuto sulla cultura pop è tutt’altro che svanito. Il saluto “Nano nano” entra nel linguaggio comune, la tuta rossa di Mork diventa simbolo di un’epoca, la figura di Robin Williams si impone come una delle più luminose e struggenti del panorama artistico mondiale. Perché Robin non era solo un attore comico. Era un’anima delicata, profondissima, che dietro ogni battuta nascondeva un mondo interiore fragile e potentissimo. La sua capacità di farci ridere era direttamente proporzionale a quella di farci riflettere, di toccarci il cuore con una sola smorfia, con un semplice sguardo.

Mork & Mindy ci ha lasciato qualcosa che va oltre il divertimento: ci ha insegnato che essere diversi è un dono, che guardare il mondo con occhi nuovi è un privilegio, che l’umorismo può essere uno scudo contro il dolore e al tempo stesso una lente per capire meglio chi siamo. Rivedere oggi la serie significa ritrovare quella parte di noi che ancora si meraviglia, che si sente un po’ aliena in un mondo troppo normale, che vorrebbe solo essere accolta così com’è.

E allora, ogni volta che ti senti fuori luogo, che ti sembra di parlare un’altra lingua rispetto a chi hai intorno, ricordati di Mork, di quel saluto che non ha senso ma che ha un’anima, di quell’alieno che ci ha fatto ridere e piangere senza mai smettere di essere autentico. E ripeti con un sorriso: Nano nano.

Se questo viaggio tra uova spaziali, risate fuori controllo e verità sussurrate tra una gag e l’altra ti ha fatto sorridere o venire voglia di tornare sul divano con la merendina in mano, allora non puoi perderti la puntata del podcast dedicata proprio a Mork & Mindy. Premi play, lasciati trasportare da ricordi, curiosità e tanta, tantissima nostalgia. Non perderti gli altri articoli sul blog e gli episodi del podcast Serie Senza Età. Puoi ascoltarli cliccando sui link qui sotto!

Spotify | YouTube | Amazon Music | Apple Podcast | Rss

Immagine di pubblico dominio – fonte: Wikimedia Commons